Die neue Netflix-Doku über Haftbefehl hat eine laute und schnelle Debatte ausgelöst, voller Meinungen, moralischer Untertöne und vorschneller Schlüsse. Zwischen all dem blieb jedoch eine Frage erstaunlich unbeachtet: Warum klingt dieselbe Droge je nach Künstler*in völlig anders?

Genau dieses Ungleichgewicht im Blick auf Rausch und Rap macht die Dokumentation Babo – Die Haftbefehl-Story interessanter, als es der erste Diskurs vermuten ließ. Denn die Doku ist größer als seine Suchtgeschichte: Sie zeigt, wie tief das Schema sitzt, nach dem Drogen mal als Stilmittel gelten und mal als gesellschaftliches Problem, abhängig davon, wer sie erwähnt.

Von Aykut zu Haftbefehl

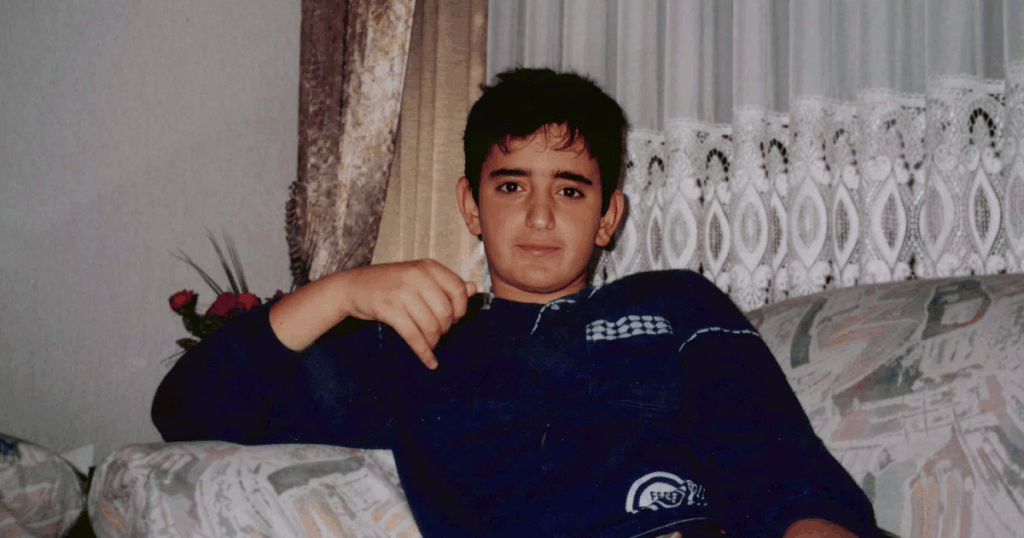

Um die Reaktionen auf die Doku zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Biografie, die darin erzählt wird. Aykut Anhan wuchs als Sohn türkisch-stämmiger Eltern in der Offenbacher Hochhaussiedlung Mainpark auf. Sein Vater, ein Kurde aus Tunceli, führt ein Leben zwischen hohen Einsätzen und hohem Risiko.

Teure Anzüge, Spielschulden, ein ständiges Pendeln zwischen Aufbruch und Absturz. Als Aykut vierzehn ist, nimmt sich sein Vater das Leben, nachdem der Sohn ihn zuvor schon einmal nach einem Suizidversuch gerettet hatte. Es ist ein Einschnitt, der nicht nur die Familie, sondern auch die Richtung seines eigenen Lebens verschiebt. In den Jahren danach folgen Schulabbrüche, Kleinkriminalität, Jugendarrest. Er erzählt in der Doku, dass er bereits mit dreizehn Jahren Kokain konsumierte. Ein Detail, das weniger schockiert und vielmehr die Frage aufwirft, wie viele Erwachsene damals weggesehen haben müssen.

Nach einem Haftbefehl wegen Drogenhandels flieht er zunächst in die Türkei, später in die Niederlande. Dort beginnt er, seine ersten Texte zu schreiben. Zurück in Deutschland bricht er eine Ausbildung ab, eröffnet ein Wettbüro und nimmt dort jene Songs auf, die später als Fundament seiner Karriere gelten.

Der Junge, der durchs Raster fiel

Beim Anschauen merkt man schnell, wie vertraut diese Geschichte eigentlich klingt. Ein männlicher migrantischer Junge, der über Monate kaum in der Schule auftaucht, mit 13 schon konsumiert, in die Kleinkriminalität rutscht und trotzdem nirgendwo wirklich auffällt. Nicht, weil er unsichtbar ist, sondern weil viele seinen Weg als „typisch“ einordnen. Als etwas, das eben passiert, wenn man aus bestimmten Vierteln kommt.

In einem anderen Umfeld würde ein Kind, das über so lange Zeit fehlt oder offensichtlich belastet ist, sofort Gespräche, Hausbesuche oder Interventionen auslösen. Hier aber bleiben die Erwachsenen zwar physisch präsent, greifen jedoch kaum ein. Fehlzeiten werden registriert, aber nicht ernst genommen. Man sieht, dass etwas nicht stimmt, aber niemand fragt, warum.

Genau dieser Teil bleibt in der Doku erstaunlich vage. Man hört von Aykuts frühem Konsum, von den Brüchen. Aber nicht davon, wieso ein so junger Mensch überhaupt so leicht durch alle Raster fallen konnte. Die Geschichte wirkt dadurch stärker individualisiert, als sie eigentlich ist.

Vieles, was er erlebt, hat weniger mit persönlichen Entscheidungen zu tun als mit den Strukturen, in denen männliche migrantische Jugendliche oft aufwachsen.Niedrige Erwartungen, wenig Unterstützung, strukturellem Rassismus und kaum Möglichkeiten, sie aufzufangen. Dadurch entsteht ein Bild, das berührt, aber das größere Muster dahinter nur streift.

Die selektive Moral der deutschen Musiklandschaft

Vor diesem Hintergrund wirkt die Empörung über Haftbefehls Offenheit besonders merkwürdig. Drogen werden bei migrantischen Rappern grundsätzlich nicht als ästhetisches Stilmittel akzeptiert, selbst dann nicht, wenn sie nur im Songtext oder als Image auftauchen.

In der deutschen Musikszene gehören Drogenreferenzen seit Jahren zu den konstantesten Motiven überhaupt. In Techno, Rave, Hyperpop, aber auch im Indie wird über Rausch gesungen, oft ironisiert, manchmal verherrlicht, häufig beiläufig. Dort sind sie nie „gefährlich“, sondern ästhetisch integriert.

Der Unterschied liegt nicht in der Substanz, sondern in der Figur, die sie erwähnt. Weiße Künstler (wie Falco, Ski Aggu oder Yung Hurn) bedienen sich dieser Stilmittel seit Jahrzehnten: als Image, als musikalische Sprache, als Ausdruck von Hedonismus oder Übertreibung. Bei migrantischen Rappern kippt dieselbe Referenz sofort in Verantwortung, Vorbildwirkung und Gefahr.

Dass seine Sucht verheerend ist, steht außer Frage. Die Offenheit, mit der er darüber spricht, sollte ein Anlass für Dikussion sein. Doch die Reaktion auf Haftbefehl folgt weniger der Substanz als dem Bild, das man von ihm hat. Wer im deutschen Musikbetrieb Drogenreferenzen „darf“ und wer dafür sozial abgestraft wird, ist nicht ästhetisch, sondern gesellschaftlich definiert.

Hinter der Empörung

In Wahrheit entstehen viele der lauten Reaktionen nicht aus bewussten Bewertungen, sondern aus gelernten Mustern. Überraschung stellt sich dort ein, wo man sie ohnehin erwartet und Gleichgültigkeit dort, wo dieselben Themen längst ästhetisch eingerahmt sind.

Drogenreferenzen wirken in manchen Szenen wie ein spielerischer Stilcode, während sie bei migrantischen Künstler*innen schneller als ein Problem markiert werden. Diese Unterschiede zeigen weniger, wie wir zu Drogen stehen, sondern welche Bilder wir mit bestimmten Künstler*innen verbinden.